Willkommen im neuen Kalifornien

Wann seid Ihr mit Wein sozialisiert worden? Als noch ordentlich Müller-Thurgau getrunken wurde und der Spätburgunder meist halbtrocken „genossen“ wurde? Oder, als Kellers G-Max noch Hubacker Max hieß und die ersten Großen Gewächse erschienen? Oder vielleicht erst, als plötzlich auch deutsche Winzer anfingen, Weißweine auf der Maische zu vergären und Schwefel auf ein Minimum reduzierten? Letztere Phänomene gehören für uns zum „Neuen Deutschland“. Und natürlich geht es dabei nicht um eine sozialistisch geprägte Tageszeitung aus dem Osten, sondern darum wie sehr sich das Weinland in den letzten Jahrzehnten verändert hat und auch noch weiter verändern wird.

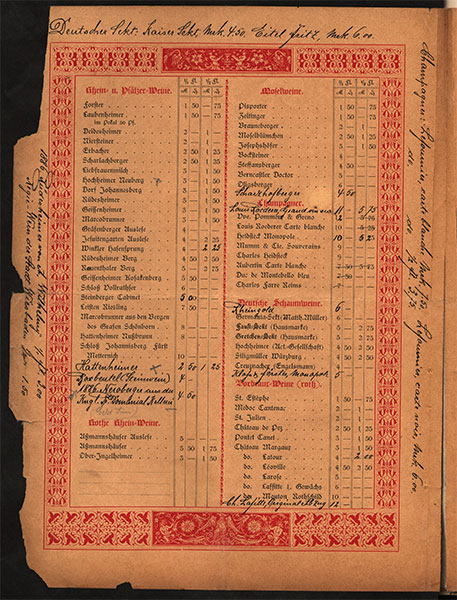

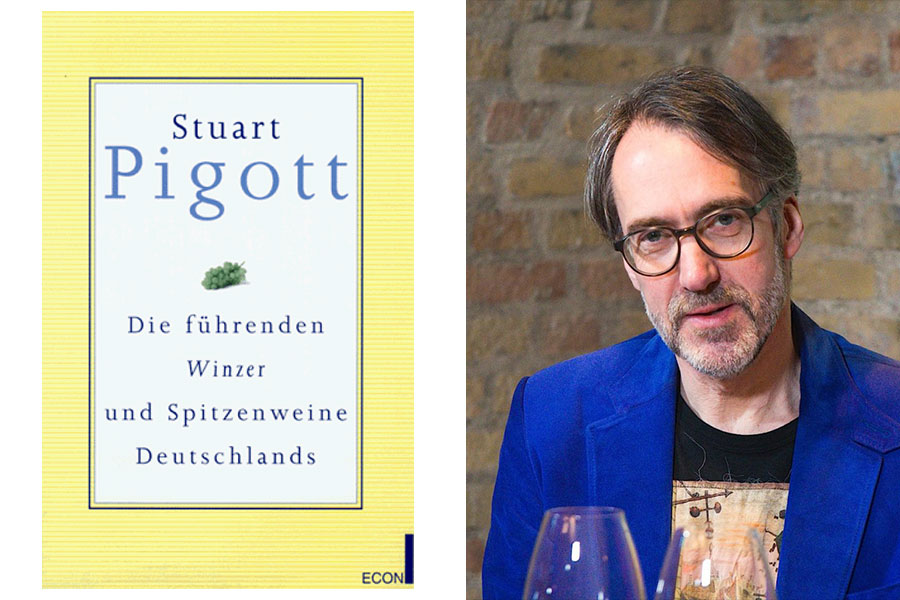

Wer in den 1990ern zum Wein kam, der hat Helmut Kohl in seinen besten Jahren erlebt und er wirkte für viele wie der ewige Kanzler. Damals war in Deutschland, was Wein anging, ziemlich tote Hose. Man musste suchen, um überhaupt etwas Trinkbares zu finden. Wer gerne restsüß unterwegs war, wurde an der Mosel immer noch fündig. Auch wenn dort der Müller-Thurgau ab den 1970ern den Riesling in der Menge fast besiegt hatte, gab es doch noch einige Weingüter, die zeitlose Klassiker im Kabinett-, Spätlese- oder Auslese-Stil erzeugten. Sie galten aber nicht allzu viel im eigenen Land, weshalb sie in den 1990ern viel in die USA exportierten. Bei trockenem Wein sah es viel düsterer aus. Aber auch die gab es. Man musste halt suchen. Einer, der das damals schon sehr intensiv tat, war Stuart Pigott. Der britische Autor mit den exaltierten Anzügen hatte sich im damaligen Jahrzehnt in den deutschen Wein verliebt. Damit wurde er von der Szene als Außenseiter belächelt – weil er den Versuch unternahm, den deutschen Wein in Worte zu fassen und zu charakterisieren. Abbringen ließ er sich davon jedoch nicht und veröffentlichte 1998 „Die führenden Winzer und Spitzenweine Deutschlands“. Es war das erste ernsthafte Kompendium über den deutschen Weinbau. Und es erschien noch vor dem Umbruch in der deutschen Weinszene, die sich darin aber schon abzeichnete. Der Standard war damals jedoch ein anderer: Junge Winzer (von Winzerinnen war noch kaum die Rede), bekamen während ihrer Studienzeit in Geisenheim noch die hohe Kunst der richtigen Spritzphasen mit Herbiziden, Pestiziden und Fungiziden vermittelt, so dass so mancher von ihnen nach Hause zurückkehrte und erst einmal die Vertreter der Chemischen Industrie auf den Hof holte, um den vormals klassisch arbeitenden Betrieb auf Vordermann zu bringen. Damals sah ein solch klassischer Betrieb oft noch so aus, dass gemischt gewirtschaftet wurde – zusammen mit Ackerbau und Viehzucht -und der Rebsortenspiegel gerne mal 20 Rebsorten umfasste. Die Weingüter, die ihre Weine in Flaschen abfüllten, waren deutlich in der Minderzahl. Das meiste wurde als Fassware verkauft und landete beispielsweise in Rheinhessen dann gerne in der Liebfrauenmilch. Biowein, 20 Jahre später bereits Standard unter ambitionierten Betrieben, war damals noch etwas für Freaks und Leute mit 2CV und lila Latzhosen. Weinmachen war wirklich eine völlig andere Kiste als heute.

Wie sich Weinbau verändern kann, lässt sich daran nachvollziehen, wie sich die Ahr-Weine verändert haben. Damals wurde der Ahr-Burgunder vor allem leicht, restsüß und fast so hell wie Rosé an die Gäste ausgeschenkt, die übers Wochenende aus Köln und Düsseldorf ins Tal strömten. Doch Tal-Bewohner wie der Mathematiklehrer Werner Näkel oder der Steuerberater Wolfgang Hehle vom Deutzerhof tranken gerne andere Spätburgunder. Die hießen Pinot Noir und kamen aus Frankreich. Irgendwann entschlossen sie sich, nach Frankreich zu fahren und nicht nur Wein einzukaufen, sondern auch Fässer und Equipment und dabei den dortigen Winzern ein wenig über die Schultern zu schauen. Das, was dort über Jahrhunderte gewachsen war, liess sich hier aber nicht einfach so eins zu eins in wenigen Jahren nach Blaupause übertragen. Es gab mehrere Phasen, in denen Winzer von der Ahr, aus Baden, aus Franken oder der Pfalz und Rheinhessen sich langsam daran begaben, einen „neuen“ Spätburgunder zu erzeugen. Nachdem das mit den reduzierten Erntemengen geklärt war, musste häufig noch neu gepflanzt werden. Denn in vielen deutschen (und übrigens lange auch in burgundischen) Weinbergen standen Massenträger, die dichte, große Trauben mit wässrigem Inhalt hervorbrachten. Für guten Wein aber braucht man eher kleinbeerige, locker sitzende Beeren. Dann war da auch natürlich noch das Thema mit dem Holz. Wo es zuvor in Deutschland kaum je spürbares Holz gab, schmeckte plötzlich alles nach Rauch, Fleischbrühe, Röstmalz, Rauchschinken und Vanille. Oft ging das einher mit Noten von zermatschten Himbeeren und Erdbeeren, so dass man das Deutsche im Spätburgunder schon aus der Ferne wahrnehmen konnte. Doch die Lernkurve zog stetig an.

Wenn man zurückschaut, kann man den Jahrtausendwechsel sehr gut als Fixpunkt für große Veränderungen nehmen. Als habe sich etwas im Gesamtgefüge verschoben, das so festgefahren schien im deutschen Weinbau. Man muss sich mal vor Augen halten, dass deutscher Wein im 19. Jahrhundert oft teurer war als das Beste aus Bordeaux, Burgund, der Champagne oder aus Porto und Madeira. Dann kamen die Reblaus und die Pilzkrankheiten aus den USA zu uns. Dann folgten die Weltkriege, Wirtschaftskrisen und der Einzug von Chemie und Technologie im Weinberg und im Keller. Steillagenweinbau wurde zu aufwändig und zu teuer, man trank lieber günstig. So günstig, dass mancher dann den Wein mit Industriealkohol gepanscht hat. Rheinhessen, wo bereits im 8. Jahrhundert zum ersten Mal die Einzellage Niersteiner Glöck und 1402 erstmals der Rüssling (Riesling) erwähnt wurde, war Ende der 1990er eigentlich nur noch für die schon erwähnte Liebfrauenmilch bekannt.

Doch es rumorte. Neue, junge Winzer kamen und veränderten langsam die Szene. Manche von ihnen waren ins Ausland gegangen. Nach Südafrika, Australien, Neuseeland oder Kalifornien, wo neue Weine entstanden und man die Dynamik mit den Händen greifen konnte. Sie kamen zurück mit einer Idee. Die Idee hatte nur in zweiter Linie etwas mit Wein zu tun. In erster Linie ging es um Kommunikation. Der typische deutsche Winzer war es gewohnt, die großen Tore in den schweren Angeln der Steinhäuser und Höfe hinter sich zu schließen und im Keller sein Ding zu machen. Und nur seins. Die jungen Winzer, zu denen sich dann auch die ersten Winzerinnen gesellten, wollten aber ganz anders arbeiten. Sie hatten in Übersee gesehen, dass sich dort Winzer aus kleinsten Betrieben mit welchen aus großen Unternehmen, Winzern mit eigenen Weingütern und solchen, die als Önologen angestellt waren trafen, um über Weine zu diskutieren. Im Zweifelsfall auch gnadenlos zu kritisieren – ohne Ansehen der Person. Aber mit dem Erfolg, dass jeder und jede besser wurde in dem, was sie tat. Das hatte Deutschland gefehlt. Und das änderte sich damals. Dies dürfte einer der entscheidenden Wendepunkte gewesen sein: Eine Offenheit zu entwickeln und Nachbarn nicht mehr nur als Konkurrenten wahrzunehmen, sondern sich gegenseitig zu befruchten. In Rheinhessen gründeten einige dieser Winzer Message in a Bottle. Zunächst zwar in erster Linie, um gemeinsam zu feiern, zu tanzen und Police zu hören. Doch dann wurde aus dieser Gruppe so etwas wie eine Bewegung. Plötzlich hörte man Namen wie H.O. Spanier, Daniel Wagner, Carolin Gillot, Alexander Gysler oder Philipp Wittmann. Parallel dazu formierte sich der VDP, der Verband Deutscher Prädikatsweingüter neu und arbeitete an einem Qualitätssystem, das auf dem burgundischen Modell von Gutswein, Ortswein und Lagenwein basiert. Man hatte die deutschen Weingesetzgebung, in der die Weinqualität nach Reife und Zuckergehalt der Trauben festgelegt wurde, extrem satt. Man wollte anders werden und auch international wieder eine Rolle spielen. Vor allem mit Weinen, die es vorher in dieser Form noch kaum gab: trockene Rieslinge, Weiß- und Spätburgunder.

Die einen schlossen sich dem VDP an, bzw. wurden von ihm ausgewählt und begannen in gewissem Maße eine homogene Gruppe zu bilden. Sie wurden national wie international sehr erfolgreich durch ein einheitliches Auftreten, aber eben auch durch eine zunehmend einheitliche Stilistik. Andere Winzer waren jedoch ganz anders drauf. Winzer wie Hanspeter Ziereisen zum Beispiel, der von einem Hof mit Spargel, Erdbeeren und Wein kam, typisch für das Markgräflerland im tiefen Süden. Ziereisen hatte sich schon sehr früh dem Burgund verschrieben und frönte ihm, indem er sehr viel probierte. Er hatte sehr früh erkannt, dass Probieren über Studieren geht und ein Winzer nur dann wirklich gut werden kann, wenn er die Weine der anderen versteht, mit ihren Stärken und Schwächen. Dabei wollten sich Ziereisen und auch etliche andere, wie beispielsweise heute auch Wasenhaus oder Forgerac aus der gleichen Region, nicht einzwängen lassen in eine Sichtweise auf den Wein, die irgendwelche Weinprüfer alter Prägung für richtig hielten. Wie der Wein zu schmecken hat, wollen sie selbst bestimmen, und sich das nicht abnehmen lassen.

Was viele Offizielle lange als Makel ansahen – Verzicht auf Filtration, längere Maischstandzeiten etc. – wird heute von vielen als die eigentliche Qualität und als Charakter der Weine gefeiert. Weil diese Winzer sich den Statuten der sogenannten „Qualitätsweinprüfung“ nicht unterwerfen wollen, füllen sie ihre Weine als einfache Landweine ab. Und in gewisser Weise ist diese Landwein-Bewegung, die Jancis Robinson, Grande Dame der englischen Weinkritiker, vor kurzem als »Landweinwunder« bezeichnet hat, auch eine neue Revolution. So, wie man aus einem konventionellen Landbau einen ökologischen machen kann, ist es auch möglich, statt technisch geprägter Weine, natürlich geprägte Weine zu erzeugen. Weine, die nicht kühl vergoren und mit Reinzucht, Aromahefen und Gärungsbeschleunigern traktiert werden, ständig umgepumpt oder mit hohem Druck durch Filter gepumpt werden. Es ist sogar machbar, Weine ohne Schwefel zu erzeugen, Amphoren zu nutzen, weiße Trauben auf der Maische zu vergären und trotzdem einen sauberen und höchst ansprechendenden Wein zu erzeugen. Das klappt nicht immer, aber bei den besten Winzern, die dafür sehr sauber arbeiten, funktioniert das eben schon. Im Ausland und nicht zuletzt in Frankreich werden viele dieser Weine und ihrer Erzeuger längst sehr geschätzt. Im eigenen Land dagegen noch sehr wenig.

Aber man muss nicht zwingend ins Extreme gehen, um neue Wege zu beschreiten. Oft reicht es schon, mit Standzeiten zu spielen, Weinen wieder die Chance zu geben, auf der Vollhefe zu reifen, wie es noch im 19. Jahrhundert üblich war und ihnen einfach Zeit zu geben und sie so schonend zu behandeln wie möglich. All das passiert in Deutschland. Und so hat sich neben den Fluten an Supermarkt-Ware und innerhalb und außerhalb des Elite-Verbundes der VDP-Winzer eine ganz neue Szene entwickelt. Eine Szene, die einerseits hervorragend ausgebildet ist und weiß, was sie macht und andererseits offen ist für Neues und auch unbekanntes Terrain erobern möchte. Oder so arbeitet, wie man früher gearbeitet hat – mit dem Wissen von heute – und einer Lernkurve, die immer noch klar nach oben geht, wenn auch flacher, weil das Niveau schon sehr hoch geworden ist. Dafür aber werden Spätburgunder aus Baden oder von der Mosel in Blindproben mittlerweile gerne mal als Musigny oder Gevrey-Chambertin gefeiert. Um nur zwei Beispiele zu erwähnen. Für Robert Dentice, der in New York zu den größten Förderern des deutschen Weines gehört und auf Instagram unter @soilpimp bekannt ist, ist jedenfalls klar: Dies ist die Stunde des deutschen Weins. Und er meinte damit nicht die liebliche Bratzenheimer Bacchus Auslese 2020.

Ein Gastbeitrag von Christoph Raffelt – lebt in Hamburg und bereist die Weinwelt als Betreiber von originalverkorkt.de